プロデューサーさん、実店舗ですよ実店舗!

複合古書店や通販事業を展開するエーツー(本社:静岡県駿河区)は12月17日、同社初の業態となる「駿河屋 フィギュア・キャラクターグッズ館 高槻店」(以下、駿河屋高槻店)を大阪府高槻市に開店した。

駿河屋 フィギュア・キャラクターグッズ館 高槻店。

ネットショップ「駿河屋」初のリアルショップ

駿河屋高槻店は、JR高槻駅と阪急高槻市駅の間に位置する商店街「高槻センター街」に出店。

商店街周辺で唯一のゲームセンターだった「メディアパーク・リブロス高槻」(2015年5月廃業)跡への入居で、リブロス時代の営業フロアを活用する。

1階では「書籍」、「アニメBD・DVD」、「同人CD」、女性向けの「キャラクターグッズ」や「同人誌」を揃え、2階では新品・中古の「家庭用ゲーム」や「フィギュア」、「トレーディングカードゲーム」などの売場を展開する。

また、駿河屋高槻店のシンボルとして「綾波レイ 等身大フィギュア」を正面玄関に設置、店内にも「エヴァンゲリオン」ゾーンを設けている。

通販事業で駿河屋の知名度を活かして、リアルショップでもネットと同水準の商品販売や高価買取を目指すとしている。

高槻センター街。高槻市を代表する商店街。

駿河屋の正面玄関と綾波レイ等身大フィギュア。

今にも「私は人形じゃない」と言いそうなリアルさ。

高槻に出店した理由は「あの店の近く」だからなのか?

店内放送ではヲタクの街として知名度を誇る大阪日本橋や池袋ではなく「高槻」に出店した駿河屋であることをアピールしている駿河屋高槻店。

「高槻」と言えば気になるのが「高槻」と言えば思い出されるあの人の存在。しかも「例のあの店」は駿河屋のすぐ近くではないか。

そこで、あの人の存在が気になってしょうがない都商研取材班が駿河屋高槻店に出店理由についての突撃取材を試みたところ、高槻市に出店した一番の理由としては「大阪駅から快速1本という交通アクセスの高さ」が挙げられるとのこと。

……えっ、あの人じゃなかったの?(当たり前か)

新快速なら大阪駅まで約15分、京都駅まで約12分。

とは言え、「THE IDOLM@STER」(アイマス)の登場人物、高槻やよい(通称:ζ*’ヮ’)ζ <うっうー)と似た名前を持つことで話題となった(?)定食屋チェーン「やよい軒 高槻店」が至近距離に位置していることは店舗にとっての大きなウリの1つ。

駿河屋からやよい軒までは歩いて僅か2分ほど。なんと公式サイトの高槻特集ページにもしっかりと「やよい軒高槻店」の情報が掲載されているではないか。ハイ、ターッチ!

多くのプロデューサーさんが来店する「やよい軒高槻店」。

体を動かすにはおいしい朝ご飯!

今年10月にCDを発売されたばかりの高槻やよいさん。

とてもかわいい。©PROJECT IM@S

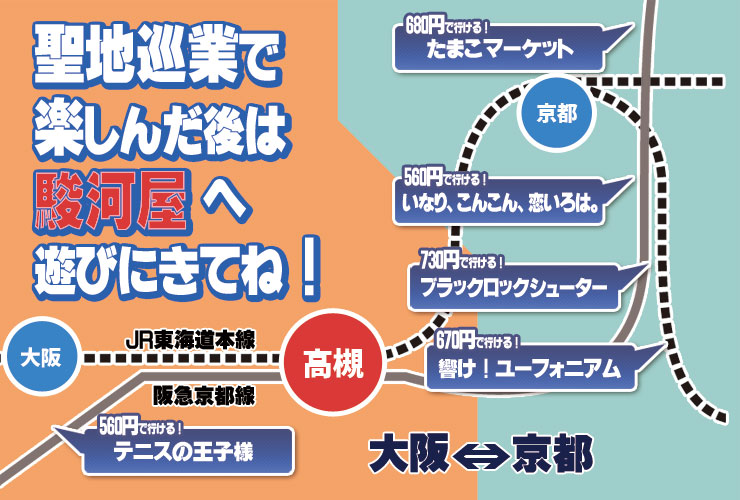

更にそれだけはでなく、高槻からは京都・伏見稲荷や宇治などといった人気アニメーション作品の舞台となった土地にも1000円以内で容易に観光(聖地巡礼)できることから、アニメ聖地巡りの一環としての広域集客が見込めることも出店理由の1つだという。

来店の際は綿密なご計画を!(駿河屋高槻店ウェブサイトより引用)

私のために高天原に出店してくれたのかい?

(※違います、高槻です)

闇の炎に抱かれし我らが聖なる血泉へ汝を召喚する!

(翻訳:琵琶湖も近いよ)

また、駿河屋高槻店の近隣にはやよい軒高槻店のみならず、アニメショップ国内最大手の「アニメイト」も出店。ライバル店ではあるものの、中古品や同人商品、フィギュアなどを主に取り扱う駿河屋との相乗効果が期待できることも出店の一因であろう。

オープニングセールも実施

駿河屋高槻店では12月17日から12月27日までオープニングセールを実施中。3000点のグッズ特価販売や、先着500人を対象に「駿河屋オリジナルペン」をプレゼント企画などを行うことになっている。

これから関西のアニメの聖地巡礼を計画している人は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

外部リンク:通販ショップの駿河屋

2015年基準地価、地方圏でも上昇目立つ-カギは「コンパクトシティ」と「観光」

2015年7月1日現在の基準地価が発表された。

全体の下落幅はリーマンショック以後で最低となり、大都市圏に加え、地方中核都市の中心部で上昇に転じた地点が目立つ。

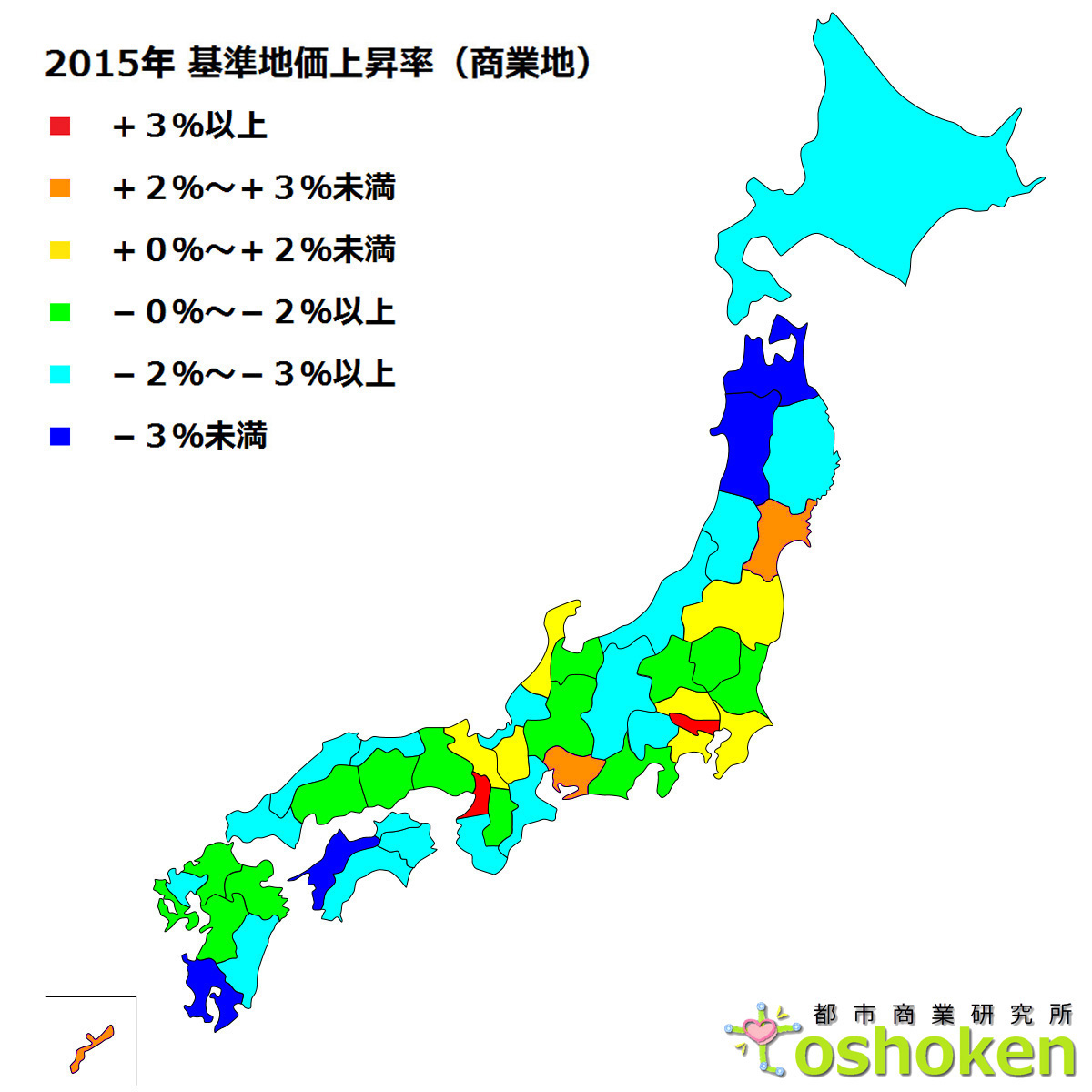

2015年基準地価の都道府県別変動率(商業地)

※この日本地図では離島を省略しています

都市中心部は大都市、地方中核都市ともに上昇

地価の最高地点は10年連続で東京都中央区の銀座二丁目「明治屋銀座ビル」。価格は2,640万円/㎡で、前年よりも16.8%上昇した。

大都市の中心部は軒並み上昇しており、東京特別区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市の6大都市に加え、札幌市、仙台市、広島市、福岡市の地方中核都市中心部も揃って上昇している。

地価の最高地点である銀座二丁目「明治屋銀座ビル」前。

商業地で全国で最も上昇率が高かったのは名古屋駅桜通口前の名古屋市中村区名駅3丁目で、45.7%の上昇。地価の最高地点も名駅桜通口で、これは駅前再開発の進行と、リニア中央新幹線の開通に期待してのものだ。

東京23区では、港区南青山(表参道)が上昇率トップの20.2%、次いで中央区銀座六丁目が19.6%上昇。外国人観光客が多い銀座、秋葉原、渋谷などが高い上昇率を見せた。

名古屋駅桜通口は全国で最も上昇率が高かった。

大阪では、地価の最高地点があるキタ(梅田)よりもミナミ(難波・心斎橋)での上昇率の高さが目立つ。関西の地価最高地点は大阪駅北口のグランフロント大阪で1,100万円/㎡。割安感からか上昇率は東京よりも高い地点が多く、大阪市で最も上昇したのは、心斎橋筋商店街そばの中央区南船場3丁目で29.7%。次いでなんば駅前の難波三丁目で28.9%。

三大都市圏以外では福岡市の博多駅博多口南で19.2%の大幅な上昇が見られる。博多駅博多口では駅ビル周辺の再開発が続き、来年には丸井デパートも進出予定となっている。福岡の最高地点は中央区の天神西通り。仙台市では、仙台駅東口が12.8%の上昇となった。

近年新たに政令指定都市となった地方中核都市でも、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、熊本市などの各中心部や駅周辺において上昇に転じた地点が見られた。

再開発が進み、地価の上昇が続く博多駅前。

大都市圏の住宅地ではベッドタウンの広域上昇目立つ

また、住宅地ではこれまで東京のベッドタウンとして人気となっている立川市、川崎市武蔵小杉などで高い上昇率となったのに加えて、大都市圏とは少し距離があるベッドタウン地域での住宅地上昇も目立った。木更津市郊外の東京湾アクアラインの沿線や、流山市などつくばエクスプレス沿線、草津市、守山市など滋賀県の東海道本線沿線、山梨県都留市、静岡県長泉町、和歌山県岩出市などでも住宅地の地価が上昇している。

大都市圏以外の住宅地では、福島県いわき市、宮城県石巻市など、東日本大震災の被災者(避難者)が多く住む都市の高台地域では上昇が見られるが、昨年よりも上昇率が下がった地点が多い。

マンション建設が進む武蔵小杉。

地方圏でも地価上昇、カギは「コンパクトシティ」「観光」

地方圏では4分の3が下落しているものの、下落幅は縮小している。

地方圏で上昇した地点を見ると「公共交通整備・コンパクトシティ化」と「観光・リゾート」の2つの要素が見える。

例えば、今後、北海道新幹線の延伸とそれに伴う再開発が行われる札幌駅周辺、仙台市地下鉄東西線沿線(12月開通予定)、駅ビル建設などの再開発が進む福岡市の博多駅周辺などといった地方中核都市の駅近くは勿論のこと、北陸新幹線の延伸効果が目立つ金沢市中心部、コンパクトシティ化を目指した市街地整備が進む富山市中心部、今後新幹線の延伸と私鉄線の利便性向上が予定されている福井市中心部、近年駅の近くに新たなショッピングセンターが出来た静岡駅周辺、岡山駅周辺、佐世保駅周辺、大規模な駅前再開発が行われている大分駅周辺、熊本駅周辺、2年前に新空港が完成して利便性が向上した沖縄県石垣市などでも、地価が上昇に転じた地点や横ばいの地点が目立つ。

駅ビルが完成した大分駅前では商店街も23年ぶりに上昇。

観光地でも地価下げ止まり

観光地・リゾート地でも、国内外を問わず人気の北海道や沖縄県、長野県軽井沢町などでは上昇した地点が多数あり、都市部から大きく離れた倶知安町、富良野市などでも上昇した地点があったほか、静岡県熱海市、大分県別府市、大分県由布市由布院などの人気温泉地でも上昇や横ばいの地点が見られる。

また、群馬県富岡市、山梨県富士河口湖町、長崎市などでは世界遺産効果で上昇した地点もある。

地価の下落が著しい山陰地方でも、出雲市出雲大社神門通りが山陰の商業地で唯一の上昇となっているほか、海外からの大型クルーズ船が入港する境港市境港周辺では横ばいとなった。

殆どの地点で上昇した那覇市中心部(国際通り)。

高齢化率の高い地域は厳しく

一方で、住宅地、商業地ともに下落率が全国ワーストとなった秋田県は、高齢化率が全国で最も高いために今度も需要の停滞が予測され、

それが基準地価にも如実に現れたものとなっている。

秋田駅前。中心部でも地価の下落が続く。

(担当記者:W)

再活用進まぬ西友跡

米ウォルマート傘下の大手スーパー「西友」が大規模な不採算店閉店を実施中であるが、その跡地再活用が困難を極めている。

再活用方法が決まらない旧西友諫早店。(長崎県諫早市、閉店前)

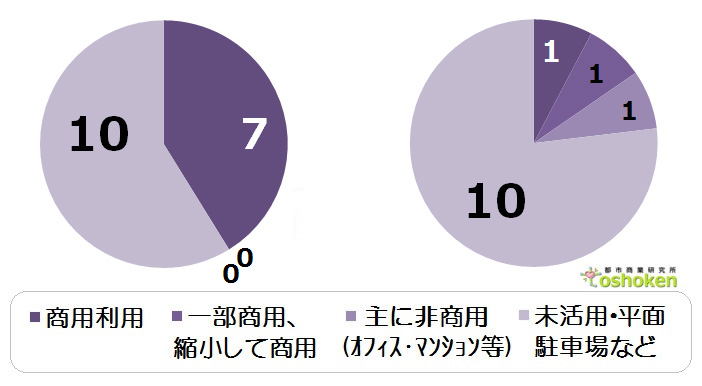

2015年に閉店、もしくは近いうちの閉店を表明した西友の全30店舗のうち、2015年9月現在までに明確な再活用策が決まったのは僅か9店舗のみ。

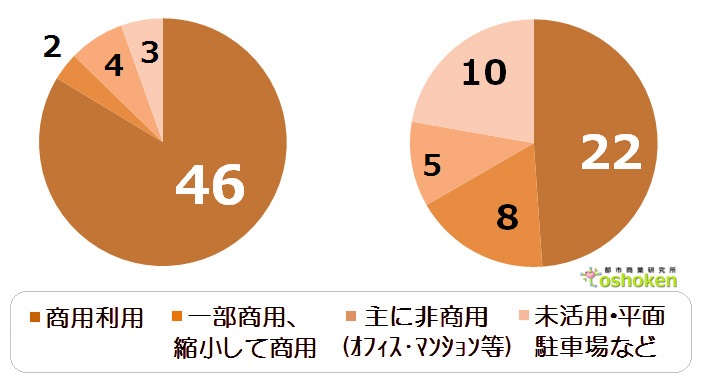

2002年の寿屋全店(九州最大のスーパー、約130店舗)閉店や、2000年以降のダイエー大規模閉店などにおいてもその跡地活用が大きな問題となったが、今回の西友の大規模閉店においては、その活用率の低さが際立っている。

表:2015年に閉店した西友跡の再活用方法

閉鎖予定の店舗含む。2015年9月現在。都商研調べ。クリックで拡大。

多層型商業ビルへのワンフロア入居は図中「()」でフロア数表記。

また、一度閉店したスーパーであっても、建物の解体の容易さや様々な再活用策を採ることができる低層型・中小規模の店舗は、通常再活用されやすい傾向にある。 しかし、今回閉店した西友の店舗では、そのような低層・中小規模の店舗(これらは全てが閉店から約半年が経過している)であっても、未だに半分以上の再活用策が決まっておらず、それらの低層型店舗は西友が再出店を名言したために解体された1店舗を除いて、多くがそのまま入居者募集中となっている。

多くの店舗は閉店後もそのままとなっている。

閉店後の旧サニー吉井ショッピングセンター(福岡県うきは市)。

一方で、特に都心部に立地する高層型店舗(4階層以上、商業ビル低層へのテナント入居を含む)は、7店舗のうち1店舗が地場スーパーを核としたショッピングセンターとして再開することを決めたが、3店舗は早くも解体が決定しており、活用方法が決まらない老朽化した高層店舗への見切りの速さも際立っている。解体が決まった3店舗はいずれも跡地に新たな商業施設や、商業施設が入居した複合ビルを建てることが検討されている。

低層型店舗でも再活用が進まない西友跡

図1:2015年に閉鎖された西友の再活用方法(閉鎖予定含む)

左がワンフロア型店舗、右が多層型店舗。

(全国の全30店。2015年9月現在。数字は店舗数。)

多層型商業ビルへのワンフロア入居も多層型店舗に含む。

図2:寿屋(2002年倒産)のうち九州中南部の店舗の再活用方法

左がワンフロア型店舗、右が多層型店舗。

(大分、熊本、宮崎、鹿児島の全100店。2001-2年閉店、2013年調査。数字は店舗数。)

今回閉店した西友のうち、ワンフロア型店舗はその多くが九州地方に立地している。

九州は言わずと知れたディスカウントストア大国で、スーパードラッグストアも非常に多く、またスーパーマーケットも個性的な品揃えの店舗や百貨店系の店舗などといった特徴的なものが数多くある。

特にこのような競合の激しい地域では、このまま店舗跡が再活用されない状態が長引く可能性もあり、解体されて商用以外の再活用方法を模索することになる店舗も多いことが予想される。

また、低層型店舗のうち、2店舗ずつが「元気なスーパー」と言われ、大型店から小型店まで幅広く展開している「バロー」と「イズミ」(ゆめマート)に引き継がれたのも興味深い。

サニー新外店跡に出店したゆめマート新外店(熊本市)。

今秋開業予定のゆめマートすわの店(福岡県久留米市)。

イズミウェブサイトより。

今後、再活用方法が長く決まらない低層店舗跡は、家賃の値下げなどによりディスカウントストアの出店や中古品販売店などといった異業種の進出が起きることも予想され、また、都市中心部の大型店舗跡は再活用に行政が参画することも予想される。

これからも再活用状況を注視していきたい。

(担当記者:W/いずれもデータは2015年9月現在のもの)

関連記事:西友諫早店、2015年4月30日閉店

課題を抱えながらも建設進む久留米シティプラザ-井筒屋跡、2016年春開業へ

新しい記事・テナント一覧などはこちら:

久留米シティプラザ、4月27日グランドオープン-旧井筒屋跡

建設が進む久留米シティプラザ

福岡県久留米市中心部の井筒屋百貨店跡で、2016年春の開館を目指して「久留米シティプラザ」の建設が進んでいる。

建設が進む久留米シティプラザ。

隣接するイベントスペース「六角堂広場」も再開発のため解体された。

4施設を核とした「大型芸術文化交流施設」

「久留米シティプラザ」は久留米市が運営する6階建ての大型芸術文化交流施設。

・約1500席規模の音楽ホール「ザ・グランドホール」

・約400席規模の中ホール「久留米座」

・約100席の小ホール「Cボックス」

・屋根つきイベント広場「六角堂広場」

(既存の六角堂広場は解体済み、完全新設)

という4つの施設を核に、会議室、駐車場などが入居予定。

また、商店街アーケード側には多目的トイレなどを備えたオープンスペース(交流施設)も設置される。

久留米シティプラザの完成予想図。

久留米市では、シティプラザに年間50万人の集客を見込んでおり、有名アーティストのコンサートや演劇、国際会議も誘致したいとしている。

総工費は約165億円。

老朽化している久留米市民会館は廃止され、この施設に統合される。

「筑後商業の中心」に文化施設

一方で、戦前より百貨店が立地するなど福岡県南部の中心地として栄えてきた場所にも関わらず、周辺商店街が望んでいた商業機能はあまり設けられず、テナントスペースは主に飲食店のみとなる予定。

六ツ門地区はコンビニエンスストアが全て撤退しており、イベント実施時の利便性や、交通結節点の1つとなっていることを考えると(シティプラザ前には六ツ門バス停があり、特急バスも停車する)駐車場の大型化や、コンビニエンスストア・特産品店(かつての井筒屋でも地元産品を販売する売場が人気を集めていた)などといった物販店の誘致を検討しても良かったのではないだろうか。

(※追記:当初飲食店が予定されていた1階バス停側にはローソンが出店することになった)

六ツ門商店街に面する。右側が建設中のシティプラザ。

30万都市にしては人通りは多くない。

また、これだけの大規模な施設にも関わらず、地階に設けられる駐車場は僅か114台分しかなく、大型イベント開催時には混雑が予想される。駐車場の進入路は狭い道であり、分かりやすい大型案内板の設置や、満車時には速やかに他の駐車場へ誘導するなどといった対応も必要になるであろう。

なお、シティプラザの向かいには旧ダイエーショッパーズ(2005年閉店)の建物を再活用した複合商業施設「くるめりあ六ツ門」が立地する。

くるめりあにはスーパー、ドラッグストア、100円ショップ、市立図書館分館などが入居するほか、隣接して大型駐車場もあり、シティプラザを訪れる客に対して最寄のスーパーや薬店、また大規模駐車場として、くるめりあを積極的に案内することも必要になろう。

くるめりあ六ツ門。

シティプラザが立地する六ツ門商店街は、百貨店撤退後に人通りが大幅に減った一方で、周辺では大型マンションの建設が進み、人口が増加しつつある。

中心部の住民の取り込みを図るために、徒歩10分の西鉄久留米駅前にある百貨店「久留米岩田屋」(伊勢丹傘下)、駅ビル「エマックスクルメ」は近年改装を行っており、特に久留米岩田屋は屋上の再整備や、地階などの大規模改装を行い、入店客増を果たしている。

久留米岩田屋。

また、百貨店の撤退で疲弊した商店街にも、地価の値下がりに伴って新たな飲食店の出店が見られるようになった。

年50万人の来客を見込む久留米シティプラザの客を、周辺の商店にどう回遊させていくかも今後の大きな課題である。

空き店舗にはシティプラザの広報施設も

久留米シティプラザが抱える最も大きな問題とは

しかし、シティプラザ開業後の最も大きな課題は、電車で僅か30分の距離にある福岡市との競合に立ち向かうことができるかであろう。

久留米市は人口30万人を数える大都市であり、また筑後地方は多くの芸能人や著名人を輩出している地域として知られる一方で、福岡市には大小様々な規模の音楽ホールや会議場があるため、久留米市内で大型イベントが開催されることは少ないのが現状だ。

かなり大規模な施設であるものの市民の関心があまり高いとはいえないのは、「大型イベントは福岡市まで行けばすぐに見られる」という今までの久留米の習慣があるからであろう。

いくらいい箱が出来ても、演者不在では意味がない。

かつて井筒屋の隣にあったイベントスペース「六角堂広場」は、人通りが少なくなった商店街の屋外ステージとしては利用料金が高く使いづらいという声が多くあった。

新しい施設といえども利用料を抑えるなどして、完成初期に多くのイベントを誘致し、また、小ホールや交流施設などは誰もが使いやすい施設として定着させ、市民に親しみを持ってもらうことができれば、久留米シティプラザ事業成功の第一歩となるのではないだろうか。

(担当記者:W)

新しい記事・テナント一覧などはこちら:

久留米シティプラザ、4月27日グランドオープン-旧井筒屋跡

外部リンク:久留米シティプラザ

外部リンク:久留米シティプラザ(久留米市)

外部リンク:久留米シティプラザテナント募集(ハイマート久留米)

5年連続の黒字を達成したトキハ別府店-地方百貨店黒字化の秘策とは?

別府市の百貨店「トキハ別府店」が2010年から5年連続の黒字化を達成したことが分かった。

10万都市、3万㎡でも安定経営-その店舗改革とは?

トキハ別府店は1988年開店。売場面積は約30,000㎡で、同規模の都市(別府市の人口は約12万人)において日本最大の規模。

1998年に隣接する第三セクターのファッションビル(専門店棟)を買収したことにより、10万都市としては過剰な売場面積を抱え、慢性的な赤字体質となっていた。

トキハ別府店。

そこで、抜本的な構造改革のため、2005年から2015年までの10年間以下のような施策を実施した。

- 専門店屋上(12階):臨時ステージ設置(期間限定)、屋上画設置

- 屋上:フットサルコートに合わせ展望デッキを夜間解放、神社改装

- 8階:ゲームコーナー(4階に移設)をフットサルコートに

- 7階:レストラン街を集積、一部を賃貸イベントスペースに

- 6階:子供服売場を廃止、全床を貸オフィスに(リクルートなど)

- 5階:家具・生活用品売場を移動、大型催事場(イベント会場)化

- 4階:高級紳士服売場を圧縮、5階から生活用品売場を移設

- 3階:専門店棟に大型テナント導入(ABCマートなど)

- 2階:直営売場を廃止、大型テナント導入(しまむらなど)

- 1階:スターバックスコーヒー、無印良品など導入、催事を増加

- 地階:生鮮売場は子会社のスーパーに、土産品・贈答銘菓を充実

- シースルーエレベータ設置、7階~屋上の営業時間延長

- 不採算売場の廃止(本店から取寄対応、本店在庫は翌日に届く)

- 元店員が独立した子供服セレクト店を導入(テナント化)

- 本店などとともに無料ポイントカードを導入

- 外国人観光客への対応強化、外国人店員導入

- 対面販売売場のレジ統合・集約、運営の効率化など

ファストファッション、紳士服店、100均…客層拡大に奔走

トキハ別府店では、従来は百貨店に来なかった客の取り込みのために、専門店の強化をおこなったことも大きな特徴だ。

百貨店棟には「無印良品」、「スターバックスコーヒー」、「紳士服のフタタ」(2015年秋~)、フットサルコートなどを、専門店棟には「100円ショップSeria」、「アベイル」、「Rigit-on」、「ABCマート」、「手芸のいとや」などを導入。百貨店らしい売場も維持しつつも、一部を幅広い世代を対象とした店舗への改装を行うことにより、これまで百貨店にはあまり足を運ばなかった世代まで客層を広げることに成功した。

また、来店機会を増やすために、生鮮食品売場はトキハ系のスーパーマーケットに転換することで取扱い品目を拡大、デイリーユースの取り込みも図った。

人気の銘店、土産品についてはこれまで通り百貨店による販売を行っているが、銘店売場などにおいても個店ブースごとの販売員配置を廃止。準集中レジを導入し、百貨店らしい品揃えを損なうことなく売場の効率化が図られた。

「ファッションセンターしまむら」は当店が百貨店初出店(2012年)。

しまむらはその後も百貨店やファッションビルへの出店を進めている。

屋上ゲームコーナーは4階に移設され、屋上はフットサルコートに。

不採算売場は社員が独立して専門店化!

百貨店の買回り品売場のうち、不採算であった大型家具売場、家電売場、玩具売場などは廃止されたが、多くの売場は規模縮小の上で存続。廃止された売場の商品は、催事などで期間限定販売を行っているほか、トキハ本店からの取り寄せ販売も行っている。

また、少子化で売上が減少していた子供服・ベビー服に関しては、元店員が独立して運営する形で「セレクトショップ」を入居させるという方式を取っているのも珍しい。

1階はシャネル、資生堂など百貨店らしい売場。

この上がファストファッションとは思えない。

大手百貨店並に豊富な銘菓。品揃え維持しつつ人員削減。

このように、高級百貨店専業から大きく舵を切ったことで、最盛期に200億円近くあった年商は100億円を割り込んだが、売場整理と日常需要の開拓で、経営は安定するようになった。

更に、不採算売場をテナント化したことで、季節を問わず安定した家賃収入が入るようになったことも、経営の安定化に繋がった。

百貨店らしい内装も維持されている。

「百貨店ならではの催事」を増加、入店しやすい店舗に

また、「百貨店ならでは」といえる集客力のある全国物産展は主に1階の吹き抜け「センターモール」で開催することにより、駅前通り商店街の通行客の入店機会を増やしたほか、お中元・お歳暮の時期でも物産展が実施できるようになった(ギフトコーナーは従来の催事場で実施)。

センターモール前の駅前通りには「センタープラザ」という広場があり、物産展や催事によってはそこにおいてもイベントを実施することで通行客の目を引き、入店機会を増やしている。

このセンタープラザは、店舗独自の催事のみならず、地域の祭りやイベントなどにも幅広く貸し出されており、トキハ・商店街の相互間の集客に大きく貢献している。

1階の吹抜「センターモール」。

ここでの催事実施により入店機会を増やす。

駅前通り商店街に面したセンタープラザも活用。

徒歩圏に多数の競合店、回遊性の創出がカギに

トキハ別府店の徒歩圏内には総合スーパー「ゆめタウン別府」(約21,000㎡)、駅ビル施設「別府ステーションセンター」(全館合計で約12,000㎡、ヤマダ電機とマルミヤストアが核)、食品スーパー「マルショク流川通り店」(建替えで2016年再出店)があり、商業集積は大きい。店舗の魅力を増せば、各店舗の買い回りによる回遊需要が大きく見込めるなどといった利点も大きい反面、競争も激しい地区であると言える。

もちろん、電車で僅か10数分の距離である大分駅周辺の商業施設も大きな競争相手である。

近接するトキハとゆめタウン。

トキハ別府店は、今後も物産展や大型文化催事の充実を行い、入店客の増加を図るほか、増加している外国人観光客への対応を強化させることにより、安定した黒字経営を維持していく方針だ。

催事場を増やしたことで大型イベントが実施できるようになった。

これからも百貨店らしい全国物産展や、地域の祭り実施時の合同イベントはもちろん、2015年の夏には、アートイベント・現代芸術祭「わくわく混浴デパートメント」と、子供向けイベント「からくり忍者ランド~わくわく修行の巻~」、動物ふれあいイベント「ふれあいねこ展」を実施する。

2015年の年商は約55億円を見込んでいるという。

外部リンク:トキハ別府店

関連記事:2015年夏、別府市のトキハ百貨店で現代芸術祭